九回目の『映画夜学』です。

映画プロデューサーというと、一般にはほとんど名前があがらないとは思います。しかし、日本映画界にあっては、『佐々木史朗』という名を知らぬのはほとんどもぐりかと思われます。

ごく個人的な思いを語りますと、私の日本映画の原体験はATGであり、長くあこがれを感じ続けていました。その中枢におられた方と直接お話できる、ないし、その一端をこうして文字に残せることはまことに幸福な時間でした。

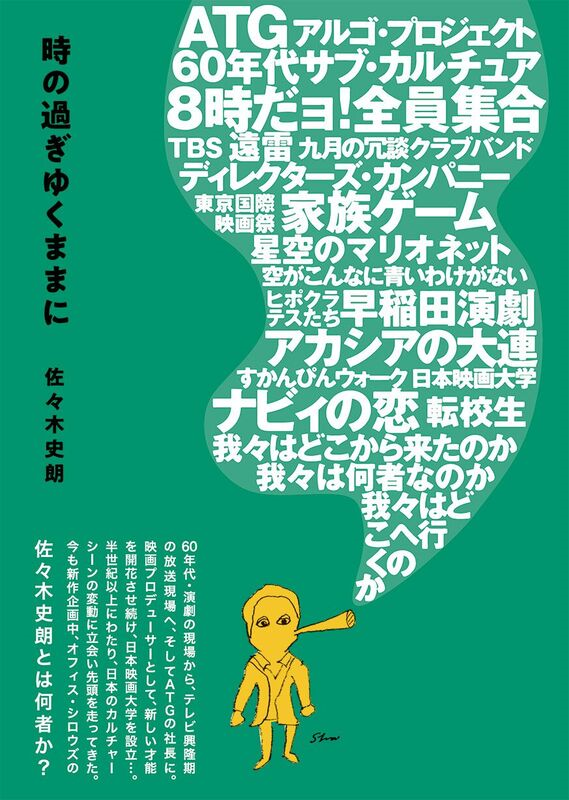

きたる11月15日、そんな佐々木史朗さんの御本が出版されます。

タイトルは『時の過ぎゆくままに』。

ぜひこの本と併せて、今回の映画夜学の模様も楽しんでいただければと思います。

いまなお映画界を走り続ける佐々木さんのお話は、私達に多くの示唆を与えてくれるはずです。

(いながききよたか)

・『テレビ界から映画界へ』

――去年フィルムセンターで佐々木史朗さんの特集が行われました。パンフレットにはかなり詳細なインタビューが載っています。そこには、始めに演劇にたずさわられて、テレビ、そして東京ビデオセンターという会社を設立していく中で、映画に関わっていくという流れがありました。そもそもなぜ映画にたずさわることになったのか、そのあたりから伺っていこうかなと思います。

佐々木:映画は割と好きだったんですよ。通い詰めるほどではないけど、人よりは見ていたかなと思います。観客としてはいい観客だったと思いますよ。しかし、自分で作るとはまったく考えていなくてね。

当時東京ビデオセンターというテレビの制作会社をやっていて、そこにスタッフとして橋浦方人がいました。彼はなかなか面白い自主映画を作っていたんです。その彼が本編をやりたいと言い出したのですが、理屈なり大義名分がないと作ることはなかなか難しいと思いました。なにか理屈をつけようと思い、東京ビデオセンター創立七周年の記念事業としてやろうと思いついたんです。

そうして作った映画が「星空のマリオネット」という私にとっての初めての映画です。

ただ初めての映画だから、どうすればいいのかわからなくて、当時は演出部と制作部という部署があるということも知らなかったんだよね。そこに集まってきた人間が三人いてね、矢野広成というチーフ、セカンドに榎戸耕史、サードに平山秀幸、この三人だったんです。でも、みんなキャリアもなにもないんだよ。

その前に彼らがやったのは長谷川和彦の『青春の殺人者』くらいなもので、あとは何も知らない。キャスティングもどうしたらいいのかわからない。そこに彼らが応援として連れてきたのが、相米慎二という助監督だったの。彼はパワーのある助監督でした。

相米に聞いたら、長谷川和彦監督の「太陽を盗んだ男」という映画を準備していて、それが入ればこちらの映画は準備だけしかできないがそれでもいいかっていうから、「いい」と返答しました。そんな経緯で応援助監督に相米慎二が入り、そうやって初めて映画を作り上げたわけです。

こんなこともありましたね。あるシーンをツブシで撮ろうっていうんだよ。ツブシってなんだって聞いたら、昼間撮って、それを夜に見せるんだっていうんだよね。それを撮るには季節が悪い、待たなくちゃいけないっていうんだよ。そうかと答えて、色んな物を拘束しっぱなしで、二ヶ月くらい待ちました。予算が一千万くらいオーバーしちゃって、でも、何も知らないからそういうものかというくらいにしか思っていませんでしたね。

――配給はあらかじめ考えてらっしゃったんですか。

佐々木:バカな話しだけど、考えてなかったんだよ。

今はエラそうな顔して「配給会社が必要なんだよ、宣伝費という物がかかるんだよ」とか言ってるわけだけど、そのころは何もわかってなかったんだな。

「配給かあ、問屋さんみたいなもんかな」というくらいの理解で、とにかくそこを通さないとお客さんに届かないのかということがわかって、しかし、当時はまだ小さい配給会社などなくて、独立系でいえば『ATG』しかなかったんだよ。それで『ATG』に頼みにいきました。そしたら、けっこうドライなことを言うんだよ、「前売り券をこれだけ買ってくれたら」なんてね。僕はATGをずっと観つづけていていい映画やってくれるなと思ってたんだけど、そんなこと言うんだと意外に思いました。しかし頼んだ以上仕方なくてね、前売り券を三千万買って、制作費が五千万、合わせて八千万、どうするよ、この金ってことになって……。

――それは東京ビデオセンターですべてまかなったんですか。

佐々木:そう。

――回収はしたんですか。

佐々木:60パーセントくらいかな。

――へえ!

佐々木:監督協会の新人監督賞を取ったり、割と真摯なタイプの映画だったので、堅実にお客さんが来てくれて、大体、全体の六割くらいでしょうね。

・『テレビドラマについて』

――ところで、テレビ局でADをしたのち、東京ビデオセンターを立ち上げることになるわけですが、東京ビデオセンターではテレビドラマはかたくなにやらなかったという話しをインタビューで読みました。なぜテレビの制作会社時代にテレビドラマをやらなかったのかというお話をもう少し突っ込んで聞きたいのですが。

佐々木:TBSで五年間、ADのアルバイトをやりました。鴨下信一というディレクターに付くことが多かったんだけども、この鴨下信一がドラマをやったり音楽物をやったりして、その都度、私もそこに付きました。時には上に、チーフ助監督として実相寺昭雄という人間が付くこともありましたね。

実相寺がチーフで、私がセカンドみたいな格好になるんだけど、当時はテレビが上昇していく真っ最中で、けっこうドラマで冒険的なことをやっていたんだよ。顕著なのはTBSでいうと「おかあさん」というシリーズがあった。新人ディレクターの登竜門的ドラマで、実相寺昭雄なんかは、すでにそこで一本、自分の演出作を作っていた。私も観たんだけど、いいんだな。「あなたを呼ぶ声」や「さらばルイジアナ」、「あつまり」など、脚本は田村孟や大島渚なんていう、あの辺が書いている。これは面白かった。ただ、こういうものはキーステーションを離れて、外でできるもんじゃないと思ったの。それと、私がいる五年の間にテレビは組織として固まっていくんだよ。当然、つまんない要請がいっぱいあるわけ。ドラマを撮る時、スポンサーの関係で写せないものが出てきたりね。そんなことに縛られるのはいやだなと思って、だから、ドラマは作らなかったわけ。

――まさに過渡期ですね。

佐々木:そうだね。だから、これ以上ドラマをやろうとするなら、映画しかないんだろうなと思ったんだろうね。

・『第三期ATG』

――なるほど、納得がいきました。

話しは戻るのですが、「星空のマリオネット」という作品をきっかけにATGの社長に就任するという流れになるのですよね。ATGの流れをひもとくと、外国映画の輸入という第一期、撮影所を出た名監督達の低予算映画という第二期、そして、佐々木さんの体制になり、若手監督、新人監督の映画が出てくるという第三期、まさに佐々木体制になったのだと思うのですが、当時、それでも例えば、大島渚さんなどの監督からの企画はあったのでしょうか。

佐々木:いや、大島さんなどは、とりあえずATGは卒業したと言っていたよね。これからは自分たちでやっていくのだと。五百万ずつ持ち寄り、一千万で映画を作っていくという体制はもう卒業ということだったと思います。

当時でいえば、松竹系が多いんだけど、篠田正浩、吉田喜重、それから大島渚、日活系でいえば今村昌平とかね、そういう人達が出てきたわけだね。違うジャンルからだと若松孝二とかね。

彼はすごいんだよ。しっかりしているというのかな。あの当時は、ATGとプロダクションとで五百万ずつ出して、一千万にして映画を作っていたわけだけど、後で聞いたんだけどね、「若ちゃん、あれ、一千万かけてないでしょ」って聞いたら、「ATGから五百万もらった時点でもう儲かってた」っていうんだね。ものすごいことやってるんだな。しっかりしてるなと思ったね。「俺は映画で損したことはない」なんて威張ってたけどね。

それはともかく、ATGの社長を私が引き受けることになった顛末はこういうことです。「星空のマリオネット」でお世話になったから、ATGにお礼に言ったんです。当時ATGにいたのは東宝の専務と、東宝東和の社長、つまりATGを始めた人達だね。彼らとお茶を飲みながら雑談になりました。そうしたら、彼らが「今までテレビをやってきた佐々木さんにとって今のATGってどう見えるの?」と聞いてきました。私も「全然、つまらないと思います!」なんて答えてね、そうしたら「佐々木くんだったら、どういう映画を作りたいの?」と聞かれて、「今だったら、自主映画に面白い人達がいるんですよ。例えば森田芳光や大森一樹、井筒和幸、この辺は面白いんですよ」と答えました。相手は彼らのことを全く知らなかったんです。「佐々木くん、ATGでそういう人達の映画、プロデュースしてみるか?」と彼らが言うので、「それ、やらしてください!」と手を挙げちゃったんです。

そのとき、彼らが全然違うジャンルから来た人がATGをやることは面白いが、条件が一つだけあると言うんだよね。「プロデューサーをやるってことは社長をやらなきゃ意味がない、プロデューサーが映画やるとしても、最後には社長が決済しなきゃいけないわけだから、社長をやるという条件でどうだ」と言われました。

東京ビデオセンターという会社でずっと社長業をやって、だんだんつまらなくなっている頃でした。毎日判子押したり伝票を見たり、時には銀行さんと会ったり、そういう事ばっかりやっていて、もう社長はやりたくないなぁと思っていたんだけど、プロデューサーをやるためには社長業をやらざるを得ないなら仕方ないと思って、それで引き受けました。プロデューサーができるという事につられちゃったかな。

東宝東和の社長の川喜多長政さんに大見得きって森田芳光や大森一樹の名前を出してしまったもんだから、彼らの作品から出していかなくちゃならないと思ったんですが、ただ一瞬、その時撮れていない面白い監督に走ろうかと迷いましたね。当時でいうと鈴木清順さんは撮れない時期にいました。だからそっちもやってみるか、それとも無名の若い人間たちの作品でいくか……。結局無名の若い方へ走りましたね。いわばATGの第三期かな。第一期は洋画ばかり、第二期が撮影所から出てきた人たちのいる場所、第三期が俺だとすればそういう若い人たちの作品を作るという風に移り変わっていくわけですね。

――今お名前が挙がった鈴木清順さんも「ツィゴイネルワイゼン」はたしかATGですよね。

佐々木:配給はね。製作は亡くなったけど荒戸源次郎、彼はシネマ・プラセットといって、東京タワーの下にドームを建ててそこで上映を始めたのね。その上映を始める前に彼が相談に来てね。「ドームで上映しようと思っている。できれば3カ月くらいはやりたい。そこから先いろんな劇場にまわしていくために配給をATGがやってくれないか」という話だったのね。だから配給だけ引き受けたという感じかな。ドームで3カ月くらい上映してその後ATGがやりました。

・『新人監督の起用』

―― 一方で主戦力は無名の新人監督たちに移っていくわけですが、監督の起用についてはぜひ聞いてみたいところです。当時自主映画の監督はたくさんいたと思いますが、なぜ彼らが選ばれたのか、何か選定するポイントはありましたか。

佐々木:いや自主制作している人はそんなにたくさんいなかったんですよ。噂が聞こえてくる監督はそんなに多くいなかったから、彼らの上映会を観に行けばだいたい把握できたんだね。よく上映会をやっていたのが石井聰亙(現:石井岳龍)、長崎俊一に大森一樹や森田芳光とかその辺かな。神田の辺りで大久保賢一という評論家が世話役として開催していた上映会があって、森田の初期の8ミリ・16ミリの作品はそういうところで見つけてる。あとは日芸に長崎とか石井がいて、立教に黒沢清がいて、早稲田に山川直人がいたんだよ。そのあたりを観て歩いてたかな。そんな中で「これなんか面白そうだな」と思うものを選んでいって、それでちょっと一度話でもしようか、というところから始まってるのかな。

――そうしてだんだん企画が出来上がっていくということですか。

佐々木:ただ実現までには下手すると2年ぐらいかかったりしましたね。

当時、一番元気な助監督がいたのはちゃんと映画を作っている日活だけでした。日活はロマンポルノを年間60作品くらい作っていたから、社員助監督も契約社員の助監督もいっぱいいるわけ。誰かいい助監督がいないか日活周辺に聞いたら、一人すごい生意気なやつがいると言うんだよ。顎を突き出して45度上を見てしゃべってるやつがいるなんてね。それで会ったのが当時助監督の根岸吉太郎でした。根岸と話をしているうちに何かやろうという話になったんだけど、私が気にしたのは、彼は日活の社員だからデビュー作が日活でなくていいのかということでした。でも、彼は一般映画もやりますというので、デビュー作を用意したつもりでした。ところがちょうどその頃松竹がまだ学生の大森一樹を監督デビューさせるということで、他の映画会社も浮き足立っちゃって、日活も本当は年功序列的にいうと下の方の根岸をデビューさせちゃうんだね。本当は根岸と一緒にやった「遠雷」という作品がデビュー作になるはずだったんだけど、実際には先にロマンポルノを撮ったものだから「遠雷」は8番目の作品になっちゃったんだよね。だから根岸とは「もう新人賞はとれないね」という話しをしたりしていました。

それと、これは大森一樹の推薦だったんだけど、「関西で一人すごい面白いのがいるから史朗さん観ておかないとダメですよ」と言われて観たのが井筒和幸なんだよね。観たらすごい乱暴なんだけど妙に面白くて。シネスコで撮った成人映画「行く行くマイトガイ 性春の悶々」を国映というピンク映画の配給会社に持って歩いて売ろうとしたけど、どこも買ってくれない。そんなウロウロしている頃の彼と会いましたね。

まあそんな風にしていろんなグランドから人間を見つけて仕事をやっていくといった具合だったね。

――実際、ATGの経営はどうだったんですか。

佐々木:ATGそのものは恵まれたときと恵まれていないときとあったね。一番恵まれたのは伊丹十三さんの「お葬式」という映画を配給したときじゃないかな。配給だけで製作にはタッチしていないから配給手数料ぐらいの収入しかないけど、すごく当たったんだよね。今でいうとたぶん興行収入30億ぐらいだったんじゃないのかな。それでうんと儲かった。それからしっかりやれていたのは大林宣彦の「転校生」かな。あと根岸吉太郎の「遠雷」、森田芳光の「家族ゲーム」もそう、大森一樹の「ヒポクラテスたち」も採算は十分とれていた。失敗作もあり当たったものもあるけれど、そういうもので食い繋いでいたということかな。

・『ATGのあと』

――そしてATGの社長をお辞めになり、その後アルゴプロジェクトということになるのですよね。これはどういう組織だったんですか。

佐々木:ATGを辞める時、一度仕事を全て辞めようと思ったんだよ。映画もテレビもひっくるめて辞めようと思った。外国へ移住しようなんて考えて、オーストラリアへ下見に行ったりしましたね。ちょうどその頃、たまたまサントリーの宣伝部から連絡があって「プロデューサー6人が集まって映画をやろうという動きがあるという記事で読んだけど本気ですか?」ということを聞いてきたのね。その6人っていうのが、今アルゴ・ピクチャーズをやっている岡田裕、今鹿児島にいる伊地智啓や私が中心だった。あと、ディレカンのプロデューサーもいました。サントリーがバックアップしましょうということになり、資本金や製作費も半々ずつ出し合おうということになって出来上がったのがアルゴプロジェクトという会社だった。一応6人かな。これがうまくいかなかった。

――その理由をお聞かせ願えますか。

佐々木:やっぱり映画って多人数でやるものではないなということですね。6人プロデューサーがいて、「次はこれを映画にしたい」とそれぞれ言うじゃない。そうすると、案外反対できないんだよ。「それつまらんだろ」という風に言えない。「あなたがいいと言うならいいんじゃないの」みたいになる。すると6人は勝手に自分がやろうと思うものを持ち寄って勝手に作るということになる。半分はサントリーが持ってくれるわけだからね。つまり言ってみれば企画を決定するプロセスがものすごく甘かった。本当はもっと商売っ気が必要で「そんなもの当たらないでしょ」とか「これは内容がだめだよ」という事を言う誰かがいないとうまくいかないもんだなぁと思いました。それが第一の理由かな。あとは岡田裕にしても伊地智啓にしても割と作ることをずっとやってきた人間だから、劇場でどうみせるかという発想があまりなかった。一年で6人のプロデューサーが大体一本ずつやって6作品にするというから、二年目はそのお金を劇場にかけて劇場を持った方がいいんじゃないかと一生懸命言ったんだけどあまりピンとこない様子でした。興行というものに対しての認識が甘かったということが第二の理由かな。それから三番目はディレカンの崩壊。

――時期的にはちょうどディレカンと並走していた感じですか。

佐々木:そう。ディレカンが石井隆の作品を作りかけていて、途中でお金がすべてストップしてしまってダメになった。サントリーとの厳しい約束事として、そういうことが起きた場合は6人が連帯して責任を負うということになっていたのに、6人のうち3人が逃げました。結局残った岡田裕と伊地智啓と俺とが連帯責任でお金を負うわけだね。それで途中で止まっちゃった映画を継続するわけ。単純に言うと2倍の製作費がかかる。それをこっちが補うわけだね。ディレカンが崩れてしまったことがそのままアルゴがバラバラになっていくことに重なる。なかなか厳しいもんだよ。

・『そしてオフィスシロウズ』

――駆け足になりますがその後、「空がこんなに青いわけがない」の時にオフィス・シロウズという会社を立ち上げるという事になるわけですよね。ATGとアルゴプロジェクトとをご経験されてきてオフィス・シロウズに継承したもの、あるいは刷新したものはなにかありますか。

佐々木:取り立ててはないかな。オフィス・シロウズというのはアルゴプロジェクトの終わり辺りにダブるかたちで作った会社です。そして「空がこんなに青いわけがない」は相米慎二と俺との共同作品なんだけど指名代打を考えていました。監督は誰がいいかと話した時に相米が柄本明がいいんじゃないかと言ったんです。「じゃあ口説いてきてよ。柄本明が嫌だと言ったら相米がやってね」と言って“指名代打・相米”で作った映画だった。結局オフィス・シロウズでやるわけだけど、当時はすべての仕事をまだ佐々木個人の名前でやっていたのね。今考えれば、よくそれでテレビ放映権を先買いしてくれるテレビ局が許してくれたと思う。契約書には会社名ではなく佐々木史朗と書いてあるんだよ。だけどいつまでもそれはできないから、オフィス・シロウズを作りました。その映画を作っている途中から参加してきたのが佐藤美由紀です。そこから始まって作品が増えていくに従いだんだんスタッフも増えてきて、松田広子や今社長をやっている押田興将や久保田傑、そういう人間たちが参加してくれて今は7人くらいの集団になっている。特に俺が何かを伝えてこういう風にやるべきだとか、特に何かを伝えたとかつもりはないね。

――オフィス・シロウズさんが携わる映画は決定的な特色があるような気がするんですけれども、佐藤さんから見られて何かありますか。

佐藤:お金儲けしろとは言われてないですね。もちろんお金儲けしなくていいとは思っていないけれど、やっぱり監督や脚本の面白さに佐々木さんは行くんです。でもバランスがいい会社ではあると思うんです。みんな作りたいという人たちばかりですけど、会社の事もかんがみる人がシロウズにはいるから。

佐々木さんがすごいのは「果たしてこの企画、通るかな」というものでも通してしまうこと。実はATGで作っていたものと変わってないと思うことがあります。やっぱり作家を好きになって作家をどうにかしたいということだと思います。

佐々木:でも映画を作った以上損するわけにはいかない。損したら明日から俺どうしようとは考えちゃうよね。

――それ故に宣伝と配給を一緒にやるようになったんですか。

佐々木:そうだね。

私は、オフィス・シロウズがこうあるべきだと伝えたことは特にないんだよね。大体、映画はこうあるべきであるということは嫌いなんだよ。どんなものだって映画だよ。5万円で作った自主映画であっても20億円で作った映画も両方映画だと思うのね。だから、こうしないと商売になりませんということから入っていくことはどこか間違っているような気がします。それがすべて当たるんだったら、もうハリウッドに邸宅を構えてますよ。

――他の映画製作プロダクションは、企画・製作はするけれど宣伝・配給は別という、ある種分業制が主流だと思いますが、オフィス・シロウズは割と最初から自分たちで宣伝も配給もしていると思います。そういう会社って少ないと思うのですが。

佐々木:さすがに配給は7、8年前からかな。現状は作った映画をどこかの配給会社に預けることになっているんだけど。実際問題としては、映画を作り終わって宣伝まで大体6カ月くらいみるわけだけど、その間に監督や俳優さんに、何をやってもらうか、急に入ってきた宣伝マンがやってもうまくいかないんだよ。そうなると、例えば、松田広子がプロデュースした映画であるなら、監督や俳優とどういう話をしてどう動いてもらうかは、松田が直接話す方が協力を得られやすい。でもそれをやると公開までの6カ月は松田をそっちに引っ張られてしまう。だからこれは苦しいところなんだけど、そうしていくしかないかなと思っています。うちのスタッフは常にシナリオができる段階、プロットを書こうとする段階、脚本家や監督と話す段階と自分の中で三本くらい並行させていると思います。去年の8月で私は社長を辞め、押田が社長になり「ああ、これで俺楽になった」と思っていたら、たちまち押田から「企画を3本出してください」なんて言われてさ。こきつかうなぁなんて思ってますね。

・『当時と現在の日本映画の状況について』

――ATGの後期、佐々木さんがたずさわっておられた頃の日本映画の状況と、現代の日本映画の状況とは、そのまま地続きだと思うんです。当時ATGで撮られた大森さんや森田さんや、第一線でやってらっしゃる石井さんなど、僕にしてみればかなりの大御所と思えるのですが、かたや僕の同年代の人間達は、自主映画でがんばり、引っ張り上げられたり、挫折したり、そして予算は当時のATGよりも輪をかけて低予算になり、そんな状況です。しかし、何か類似性を感じるんです。ただ、これはある種の憧憬なのかもしれませんが、当時のほうが何かが豊かだったのではないかと思ってしまうんです。今の僕たちに何か足らないものがあるのではないかと感じてしまうんですよね。これは、今の僕が下から見上げる視点です。では、仮に、佐々木さんのように当時を知っていて、今も社長を退いたとはいえ、現役でやっていらっしゃる方が、今の日本映画の状況を見て、何か助言できるとしたら、それはなんでしょうか。

佐々木:今の状況って、言いづらいところはあるね。やや一般的な言い方をすると、なにか不安な感じがあるといいましょうか。八十年代は、まだ敵が見えてたかな。それが違ってきているというのはあるね。そういう意味では、今は、良くも悪くもぬるま湯にいるのではないでしょうか。

貧乏してるんだと言ったって、夜逃げするわけでもなく、友達と集まってワインを飲んでいるみたいなね。

穏やかな豊かさのなかにいるんだけど、どこかに不安を、共通して持ってるというのが、今なのかなと。そういうところに向かって、何を投げればいいのかね、ということかな。

不安を増幅して見せるというやり方もあると思うし、ホラーであろうとコメディであろうと楽しませるというやり方もあると思う。なにがいいのかね、とは思うね。

実際、今、私もしょうがないから、三つくらい企画を抱えて、やってるんだよ。その中にはね、とても若い作り手もいるんだよ。よく考えてみると、自分の孫くらいの年齢だよね。じいさんと孫って何をしゃべるものなんだろうなと思うけど、だけど、間に映画っていうものを置くと、じいさんと孫が対等にしゃべってるんだな、「お前、それ違うよ」とか言ってね。まあ、そういう意味では、映画もなかなか効用があるなと、思いますね。

(2018/8/3)